Aventuras que necesitan un descanso

Todos buscamos espacios seguros. Estos meses han propiciado la cercanía de las personas con sus lugares “sagrados”, zonas donde sentirse protegidos y donde prima el confort. El lugar donde olvidar cualquier preocupación y emplear nuestro tiempo libre se torna más relevante que nunca en tiempos de pandemia, cuando el entorno exterior se ha vuelto hostil. Y, curiosamente, algo similar lleva ocurriendo en el videojuego desde hace años, aunque suponía una mecánica sutil a la que, quizás, no prestábamos la relevancia que tenía.

Una forma de comprobar si el diseño de un videojuego protege sus detalles es comprobar la riqueza de sus escenarios, no tanto en lo gráfico como en su sentido. Hace unos días, mi compañero Ricardo hablaba sobre la verosimilitud de las ciudades jugables, de cómo, precisamente lo que las hace jugables, las convierte con demasiada facilidad en un escenario de nuestro hacer, pero no de nuestro estar. Más allá del acierto de ejemplificar con Yakuza la idea de un lugar videolúdico en el que sentirnos parte del escenario, parte del resto de personajes que, sin ser jugadores, coexisten con nosotros, Ricardo me lleva a pensar en las reflexiones sobre costumbrismo que plasmé en este otro artículo, muy adecuadas para el tema que nos atañe. Una cotidianidad en el universo del juego que tiene que reflejarse de muchas maneras, presentando los refugios para el jugador como una de ellas.

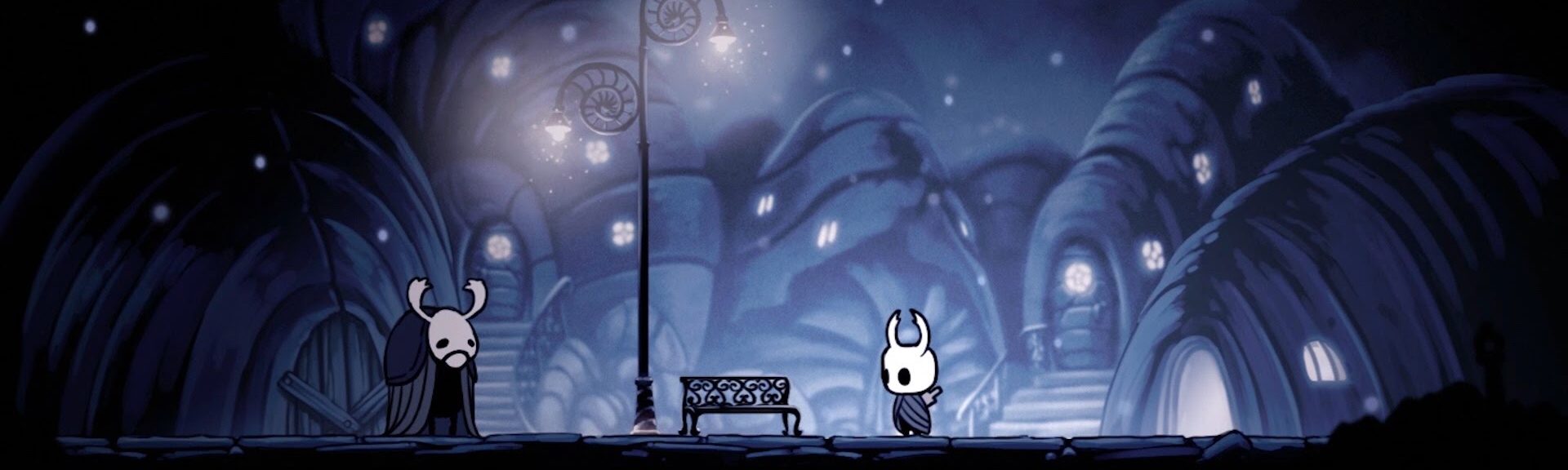

Numerosos títulos recurren a un hub, un espacio central desde el que movernos, en el que acudir a los NPCs y, en líneas generales, asentar de alguna forma las aventuras que vivimos fuera de él. Esto es característico de algunos géneros concretos, como el roguelite o algunos metroidvania. Los momentos de paz en Bocasucia, el espacio seguro en Hollow Knight, era prácticamente el único lugar donde no sentirnos en completa tensión, salvo algunos sitios muy concretos que se antojaban familiares y silenciosos, pequeños lugares que nos protegían de los peligrosos túneles de Hallownest.

Si somos justos, casi cualquier título puede recurrir a ello, pero los mundos abiertos tienen algo especial en relación con estas premisas. Hablo de los típicos asentamientos que encontramos en el camino, desde las chozas más demacradas hasta las aldeas mejor organizadas. Los entornos en un videojuego como Mad Max son hostiles. Por todas las carreteras por las que circulamos nos encontramos vehículos que no dudarán en asaltarnos, o atropellarnos si vamos a pie. La cercanía con nuestro coche nos protege y nos sirve de cobertura, pero cuando entramos en las fortalezas aliadas es cuando la seguridad nos abriga.

Cada vez que juego a Fallout o Skyrim encuentro alguna cabaña nueva, de herrumbre o madera, según el caso. Entrar en ella y ser consciente sobre su historia, a base de observar la distribución de los objetos, es una muestra de que la narrativa visual ayuda al usuario a sumergirse más aún en el universo virtual al que ha accedido. Pero la propia distribución e integración de los asentamientos en el entorno, como el aprovechamiento de un risco para tener vistas al mar, o que un sillón/retrete en Mad Max esté situado en el borde de un acantilado, son pequeños detalles (a veces risibles) que dotan de sentido a la estructura de los asentamientos.

La última entrega del mítico Mirror’s Edge ofreció un mundo abierto por el que correr saltando de tejado en tejado, evitando las patrullas de enemigos que nos persiguen y obligan a combatir. Pero, por suerte, tenemos la opción de ocultarnos en pequeños escondites, distribuidos por el escenario para poder protegernos a simple vista tras un pequeño recodo en el que encontraremos la habitación done varios runners aprovechan para descansar. Y algo similar ocurría en Dying Light, donde cada esquina es altamente peligrosa y, pese a nuestra velocidad al correr, un paso en falso puede dejarnos vendidos frente a una horda de zombis. Los espacios vallados eran los únicos lugares donde podíamos pararnos completamente y asumir que en ningún momento seremos atacados.

A cada videojuego que completo creo que mi mirada se vuelve más amplia. Me fijo en más detalles, no solo técnicos o gráficos, sino en diseño, narración, asociaciones con otras obras de diferente formato, etcétera. Gajes del oficio, supongo. Actualmente, observar y analizar estos refugios se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos en los que emplear algunos ratos mientras juego.

Breath of the Wild es ejemplo de muchas cosas. Odiado por muchos y amado por otros tantos. La decadencia que rezuma su enorme escenario se representa a través de las numerosas ruinas, despojos y sensación exploratoria. Si bien no es un juego de supervivencia, ni mucho menos, los paseos de Link por el entorno salvaje implican tener que acampar y hacer un fuego, buscar refugio frente a las tormentas y encontrar lugares para pasar la noche como las postas de caballos. Sí, podemos utilizar el viaje rápido, pero recorrer poco a poco el mapeado es una experiencia enormemente agradable. Cada tribu del juego posee un asentamiento principal y hay algunas aldeas donde los personajes tienen varias casas dispuestas de forma lógica, cuyos interiores conforman un refugio para los aldeanos. Pero hay un instante en el que obtenemos los derechos sobre una casa que, a pesar de estar algo aislada, forma parte de una de las aldeas principales. Y pese a los peligros que hay, ese se convierte en nuestro lugar seguro, donde acercarnos a descansar, decorar o incluso recorrer las calles en busca de materiales o comida, preparándonos para salir a lo salvaje.

Por su parte, el sistema de housing es una costumbre incluida en muchos MMOs que permite a los jugadores hacerse con un espacio del vasto mundo que caracteriza a esta clase de obras. Esa idea de hacerse con un hueco propio entronca con sensaciones asociadas al hogar. La actual pandemia y la situación general (más aún en un país como España), limita la emancipación de los jóvenes y las capacidades de estos (así como del resto de adultos) para adquirir una vivienda en propiedad e incluso en condición de alquiler. Todos necesitamos un espacio seguro. Lo necesitamos en la realidad y lo necesitamos en los hostiles entornos de los mundos jugables. Puede parecer un símil absurdo, pero estas líneas comenzaron considerando la cercanía de estas sensaciones.

Mientras en Assassin’s Creed Valhalla gestionamos un gran asentamiento comunitario al que regresamos, en multitud de obras accedemos a lugares en los que descansar y equiparnos. Refugios ajenos que hacemos nuestros. La apertura jugable que caracteriza a Metro Exodus acaba consumándose en una búsqueda de espacios seguros, cubiertos para evitar la radiación que impregna algunas zonas, además de protegernos de enemigos tan agresivos como hábiles para sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y es en esos lugares, desconocidos para nosotros, donde podemos apropiarnos de lo dejado por otros supervivientes. Si el videojuego puede proporcionarnos cobijo en nuestro hogar, en lo real, dentro de estos encontramos sus propios espacios de protección, en lo virtual. Consideremos pues este texto como una oda al refugio videolúdico, al remanso de paz y pausa que surge entre tanta acción desenfrenada. Al lugar seguro que, pese a las complicaciones que puedan suceder durante la aventura, sabemos que tenemos. A esa cabaña que tantas horas nos costó construir en nuestro juego favorito, o a ese rincón del escenario, tal vez el único lugar en el que nadie nos persiga.