De descansos y libertades

Venir al mundo es nuestra primera forma de perder el control. Dormíamos profundamente, y alguien nos ha tenido que despertar. Quedamos hermanados para con un otro desde que los hornos de la vida se encienden. Al abrir los ojos, inauguramos una patología de la otredad, una voluntad vírica de la que seremos, siempre, los infectados. Nacer es verte condenado a ser alguien, sabiendo que nunca serás otra cosa que lo otros quieren que seas. Y esta noción nos acompaña desde que la humanidad, como especie, se vio condenada a ser algo. Al respecto, el mundo escatima con lo que nos deja para darnos forma; a menudo, no somos sino el reflejo de nuestro apetito por controlar, a nuestro entorno, a nosotros mismos. Y así, pasamos la vida con hambre, inmersos en esa impotencia del ser, esa grave ausencia teleológica. Un vacío que Fernando Pessoa identificara en las calles y las caras de Lisboa. Ese mismo poeta (aunque nunca fue él mismo el mismo) ya nos adelanta una solución, un elixir contra el nihilismo; una cura que se descifra entre sus poemas y se recita al silencio, un silencio recitándose a sí mismo, al otro, y esa recitación nos advierte que la otredad nos salva de caer en nosotros. Ser un ser plural, una consciencia multiplicada por cien, por mil. Desdibujarnos, volcarnos hacia afuera de nuestra carne, dejar la consciencia como se deja una casa, y salir a la avenida de la alteridad. Navegar la vida siendo otra cosa, inventar gente, elaborar una identidad hipotética, trazar un reflejo en un espejo metafísico. Porque sólo saliendo hacia adentro alcanzamos ese éxtasis existencial. Sólo negándonos, cerrándonos a nosotros, podemos rasguñar el control. Recuperar la cosa que nos fue quitada al nacer, volver a nacer, venir como una alternativa, como una biografía sin autor, sin vida a la que entregarle palabras. Jugar es la primera forma de recuperar el control.

Una vez que nos enfundamos en una piel extranjera, la vida como que se hace más fácil, más liviana, más vivible. Tomar los mandos, ponernos al timón de una existencia, nos quita un peso grande de encima. El yo se desaparece, se derrumba, como un muro fronterizo entre nosotros y la realidad. Elegir entre todos esos estantes de universos empaquetados, es seleccionar un nacimiento nuevo, controlar cómo, cuándo y dónde empezaremos a ser.

Y está claro que esta forma de la otredad no se aproxima a la manufactura sincera y privada de presencias posibles, pero si cada forma de arte es una forma de otredad, en el videojuego nos quedamos con la otredad que nace desde el control, de controlar a un otro. En el cine, los voyeristas persiguen al otro siendo un óculo, un ojo suspendido en la habitación, una manera fílmica de la óptica; en la literatura, lo que hay es una complicidad de la consciencia, un reino de la imaginación cuyo combustible es el drama del lenguaje articulado escrito; el juego es la emulación de una realidad, una estratificación del azar, sometido a un control, a un mando físico y simbólico. Tirar de las cuerdas de un mundo es jalar un gatillo, presionar una tecla, girar y manipular la palanca. Es darle cuerda al cosmos que habita la pantalla. Y para ingresar en aquel diorama mecánico, uno debe traducirse, adaptarse, hacerse otro para alcanzar al mismo. Llegar hasta el avatar, el prestamista de realidades, imbuirnos e incrustarnos. Controlar a un otro es el verbo básico del videojuego. Todas las ilusiones posibles ramifican desde esa raíz, esa semilla ontológica. Y esta conversión no necesita de un ente, de una identidad; puede tratarse desde un plano abstracto, porque ser nadie es lo mismo que ser otra cosa.

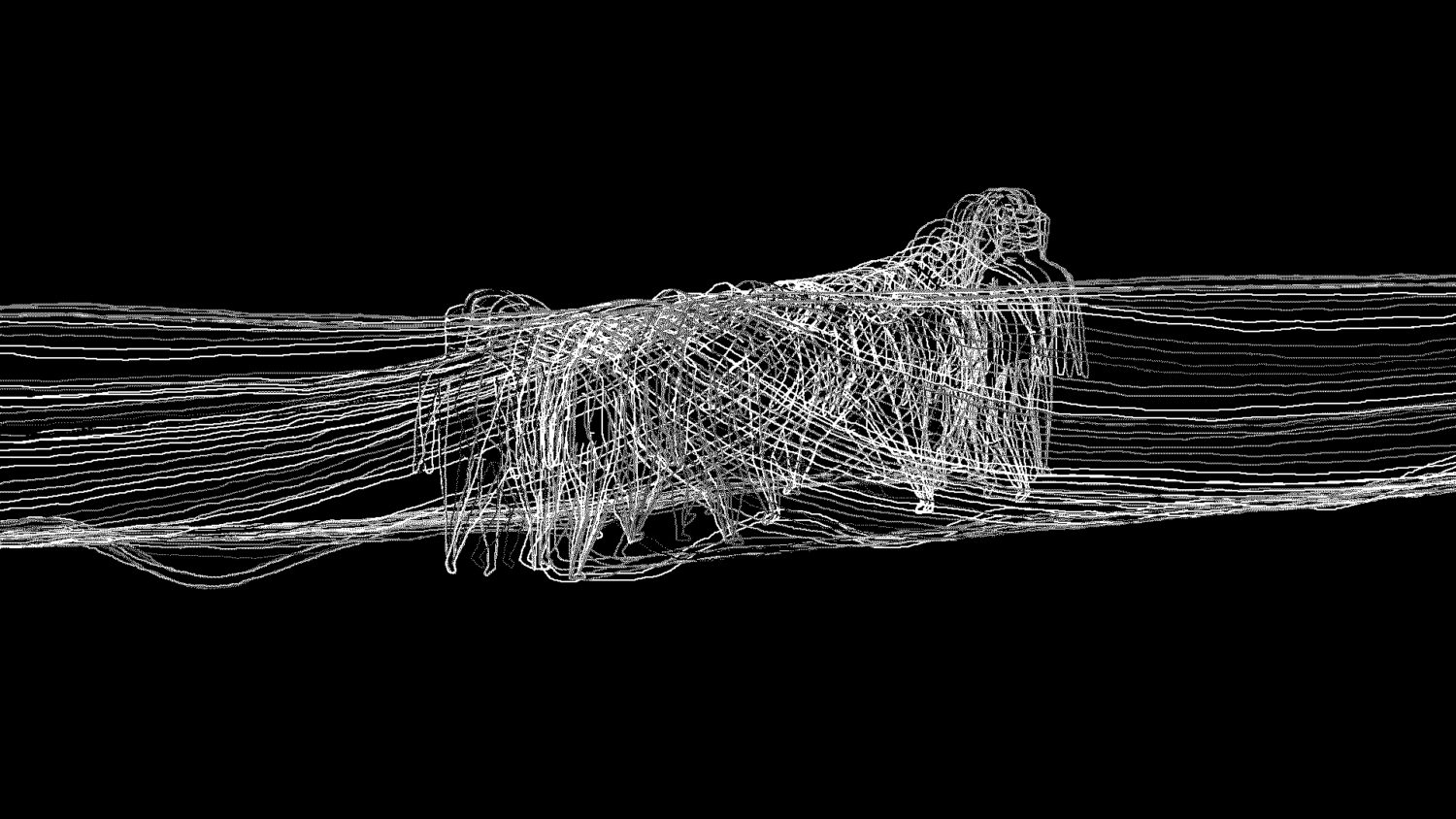

Un juego que me encanta y en el que me gusta ser nadie es Kids. Desde el título, de una persona que no sabe que es persona, nos transmite su ausencia. Los niños de Kids carecen de cara; les falta una voz propia, tampoco tienen nombre ni edad, son la masa básica identitaria, arcillas con las que el tiempo y el espacio escribirán su tragedia, y su tragedia es que no ejercen voluntad sobre nadie, la libertad les pasa como un resfriado, enfermando sus demografías, los vuelve posesos, por un breve instante, de control, e inmediatamente les abandona, va emigrando de ausencia en ausencia. Y sobre todas las ausencias, nosotros, la ausencia suprema, el gran vacío que es el cielo de todo su mundo. Los niños de Kids son la materia prima del avatar, el recipiente perfecto para seres, como nosotros, menguados de dirección. Que sobre ellos recaiga nuestro apetito por controlar, porque sólo así el trucaje básico queda vulnerado, nuestro acto de egoísmo supremo. Manipular sus coreografías se siente como una blasfemia, ¿realmente necesito jugar? ¿Realmente me debo tanto control? Soy el artífice de sus trayectorias, trazo su azar como quien traza líneas en un papel reciclado. Tengo aquello que siempre quise, me encuentro rodeado de gente, controlo a toda la gente, y nunca me había sentido tan sólo.

Otro ejemplo de otredad bicolor lo encontramos en Superhot. Ahí, bailando entre laberintos de trayectorias, nos topamos, en éxtasis, con el ser rojo que no es nosotros, y que justamente por eso merece morir. Superhot desmantela aquella alteridad hostil contra la que hacíamos llover casquillos. Nos manipula cediendo y quitando el control, ese tiempo dinámico del que surgen escaramuzas en bucle, y nos hace ver que avanzamos entre reflejos rojos. Que no hay distancia entre eso cabrones y yo, porque yo mismo me encuentro en el fondo de este videojuego, y que me encuentro como el perfecto extraño que soy. Como un primate mecanizado, una máquina al servicio de la máquina. Programado. Intervenido. Rojo. Otro.

Afortunadamente, la soledad y la hostilidad autoinflingida no son los destinos definitivos de la otredad videolúdica. También lo es la impotencia.

En Kids, el control lo tenemos nosotros, somos el dios de la voluntad, pero esa es sólo una de tantas maneras de ser una deidad. Al principio, hablé de que el control no sólo se encarnaba en personas e identidades, también lo hace a través de entidades abstractas, de ideas o significaciones simbólicas. Cuando estas otras personificaciones entran en juego, el control se ve redistribuido, de repente existe un balance que convierte a este sistema aparentemente nihilista en una dinámica nueva de intercambios semánticos. Mi ejemplo predilecto, que engloba tanto la idea de lo abstracto como de la distribución, está en el acto III de Kentucky Route Zero. Concretamente, al concluir el recorrido por la destilería de Hard Times. Hay un momento que, traducido a un estímulo sensorial, es un escalofrío de varios minutos; el momento en que la sombra densa y larga de la maquinaria capitalista, de repente, adquiere un cara, un cuadro de diálogo, pone su mano sobre el cursor de nuestra mano, y la guía, a pesar de nosotros, o quizá debido a nosotros. Es espantoso porque mi primer impulso es resistirme, sé lo que va a suceder, sé la clase de vida que me espera al otro lado de esa opción de diálogo, pero el juego también lo sabe, y por eso mi mano se dirige sola hacia la línea en la que me vendo a mí mismo. Es espantoso porque no hay ninguna otra mano que me haga elegir aquello, porque soy yo, porque aunque no estoy moviendo nada, aunque no estoy moviendo el mouse, ellos lo harán por mí. Estoy condenado a elegir esta versión de la eternidad, estoy diseñado para ya no ver el cielo, para sentir cómo mis manos se convierten en máquinas.

Estoy en buenas manos.

Es brillante. Es pura retórica, puro lenguaje del videojuego, y además nos ayuda a imaginar otro tipo de distribuciones, de momentos en que el control brilla por su intensidad lingüística. Samorost 3 es un juego que hace de esos momentos la totalidad de su tiempo. En él, llegar a cada planeta es llegar a una nueva forma de entender el control como algo distinto a una forma de imponernos, de anular a los otros. En Samorost, el control nos deja claro que somos el alien, el extrarrestre, el extranjero. Somos el otro. Y desde esa premisa, el juego edifica una filosofía no intrusiva del control. Nada gira alrededor nuestro, nosotros ayudamos a que todo gire, laboramos en consonancia con el ecosistema para que el ritmo, el canto del cosmos, siga sonando. Controlar no es dominar sino comunicar, entender, traducir y sortear brechas interplanetarias.

La distribución también puede ser comédica. Comedia es la trama de Untitled Goose Game. La otredad es doble, asumir la metafísica de los gansos, encajar esa metafísica en todas las otredades del vecindario: el jardinero, el cocinero, el niño de los lentes, de cada una se desdobla una manera de extraer carcajadas, tallar sonrisas entre nosotros y los otros, tejer una mecánica urbana de la que el único resultado sean las anécdotas, el paréntesis abierto por un gansito en la cotidianidad de todos los habitantes. Y así, el sentido del prójimo florece. Lo hacemos florecer. Un antídoto que se ha probado infalible, un exterminador del nihilismo, un hacedor de sentidos y significaciones. Todo por presionar un par de botones.

La distribución también puede ser comédica. Comedia es la trama de Untitled Goose Game. La otredad es doble, asumir la metafísica de los gansos, encajar esa metafísica en todas las otredades del vecindario: el jardinero, el cocinero, el niño de los lentes, de cada una se desdobla una manera de extraer carcajadas, tallar sonrisas entre nosotros y los otros, tejer una mecánica urbana de la que el único resultado sean las anécdotas, el paréntesis abierto por un gansito en la cotidianidad de todos los habitantes. Y así, el sentido del prójimo florece. Lo hacemos florecer. Un antídoto que se ha probado infalible, un exterminador del nihilismo, un hacedor de sentidos y significaciones. Todo por presionar un par de botones.

SI hubiera jugado a Kids desde niño, estas palabras serían viejas. Serían un retrato de un tiempo que fue hace mucho tiempo. Ese juego es especial, por haber despertado en mí las palabras que estoy escribiendo ahora. Jugando a Kids observo, con tristeza, el mecanismo de todas las cosas. Mi nacimiento que, como ese niño que cae en la blanca nada, fue un suceso asignificante; mi consciencia de esa insignificancia, mi tristeza sobre ser consciente, que tampoco significada nada. Que nada dentro de este y aquel artículo significa nunca nada, que sigo escribiendo y sigo diciendo nada, que me resisto al agujero en el centro de todo. Que soy un niño con el que la vida seguirá jugando, que no hay nadie jugando conmigo, y que por eso en Kids la mentira es su existencia misma, porque a este lado de esta pantalla, no hay ninguna pantalla. Que no vivo en la partida de nadie, que todos continuarán partiendo, y que yo seguiré jugando, seguiré controlando. Seguiré siendo el deseo con el que estos niños de estos colores caminan hacia el vacío. Seguiré deseando ser algún niño que camina hacia algún vacío. Hago que esos niños caigan, porque desearía ser todos esos niños.

Mientras me encuentro con ese momento, la otredad se bifurcará, abrirá su dirección en varios miles de pedazos. Será una cosa un segundo y otro segundo otra cosa. Ahora seré un camionero, que maneja hacia el corazón de Kentucky, y luego seré su mascota, un eje sobre el que oscila el silencio. Ahora soy una gata con síndrome disociativo, pero también un gnomo que vive a la orilla del infinito. Soy un no muerto, soy un repartidor de paquetes en el fin de la civilización, soy un detective alcohólico y comunista, soy una máquina de matar máquinas, un arquitecto simbólico y los huesos de su arquitectura. Soy todas esas cosas y soy también nada. Jugando, la nada es sólo un intento, casi realmente nada, sólo realmente ausente. He aquí un primer verso en esta poética del control: no tengo control sobre nada. Jugar, aceptar diluirse, ahogarse en una existencia extranjera, y que emerja lo que deba emerger. Que del fondo del videojuego sigan saliendo otros, que sigan surgiendo extraños.

Lo que intento decir es que el control del videojuego no es un escape al control de la realidad, es una extensión del mismo. En ambas formas de controlar, la libertad se dirige. Algunas veces hacia donde queremos que se dirija, pero la mayor parte hacia otro lugar completamente distinto. La diferencia es que en el juego decidimos hacia dónde dirigir nuestra libertad, encontramos un remanso, un espacio elegido con toda sinceridad por nosotros. El videojuego es, entonces, el espejo antagónico del azar que direcciona la vida, es un descanso, una demora para controlar. Y encontrarse con otros en el juego como encontrarse con otros en lo real no es algo que sea muy distinto. Ambas formas de otredad van a delimitarnos, ayudarnos a descrifrar nuestro lugar en el mundo. Entonces, ser otro en el videojuego es otra forma de ser el mismo. Una mismidad que deviene, únicamente, de nuestro control.

Cuando nos devuelvan el control, en cualquier otro videojuego en el que seamos otros entre otros, quizá identifiquemos una retórica exclusiva de nuestro lenguaje. Que debemos perseguir, realmente, la semántica del control a través de los otros y de nosotros, que nuestro campo dialéctico es el de los botones en el mando, y los que estos hacen que suceda. Que hay mundos que giran sólo cuando alguien los manipula, y que sólo inmersos en ese idioma, en ese espacio de otredades y significancias, se nos revela la esencia, el fondo y la forma. La poética del control.