Una reflexión sobre el valor atemporal del videojuego

Durante bastante tiempo he escuchado una idea que se ha repetido casi como una verdad absoluta: los videojuegos antiguos solo pueden disfrutarlos quienes crecieron con ellos. Según este planteamiento, sin el factor nostalgia, los clásicos del videojuego pierden todo su sentido; pasan a ser solo piezas de museo, interesantes solo desde un punto de vista histórico, pero incapaces de conectar con los jugadores más jóvenes. Creo que esta afirmación, aunque extendida, parte de una visión muy limitada de lo que significa disfrutar un videojuego y de cómo las personas nos relacionamos con las obras culturales.

Vivimos en una era marcada por la inmediatez y por los estímulos constantes. Los videojuegos más actuales que suelen triunfar a nivel social destacan por su realismo gráfico, experiencias guiadas y accesibles, recompensas constantes y estímulos milimétricamente diseñados para mantener la atención del jugador. Esto ha creado una cierta creencia popular de que cualquier título que no cumpla estos estándares está automáticamente desfasado. Sin embargo, esta comparación es completamente injusta si no se tiene en cuenta el contexto creativo en el que nacieron los juegos de antes y, sobre todo, la experiencia que estos buscaban ofrecer.

Internet condiciona en gran medida a qué se juega y cómo se juega. Muchas veces un título se valora más por su presencia mediática que por lo que pueda ofrecer realmente. En este escenario, los clásicos quedan en un plano casi olvidado, no porque no puedan ofrecer una experiencia valiosa, sino porque no encajan con los códigos actuales de consumo.

Un claro choque generacional

Tanto mi generación como las posteriores están creciendo en un ecosistema digital completamente diferente al que existía cuando se crearon estos clásicos. Consumimos contenido ultra rápido: los videos en formato vertical están comprimiendo nuestras neuronas al máximo. Nuestro cerebro se ha acostumbrado a cambiar de estímulo constantemente, a recibir gratificación inmediata y a no tener que esperar demasiado para que algo interesante suceda.

Los videojuegos actuales están evolucionando en paralelo a estos hábitos de mierda, con perdón. Muchos títulos están diseñados pensando en mantener tu atención a toda costa: pases de batalla que te recompensan por jugar todos los días, bucles de progresión que te dan pequeñas victorias constantes. No digo que esto sea inherentemente malo, pero sí crea una expectativa muy específica sobre cómo debe sentirse un videojuego.

Cuando te enfrentas a un clásico con esta mentalidad, literalmente tu cerebro se apaga. Los juegos clásicos tienen momentos donde simplemente caminas hablando con NPCs sin que pase nada. Son juegos que requieren paciencia y observación. Con historias que se toman su tiempo para desarrollarse, que no te dan todas las respuestas de inmediato. Para alguien acostumbrado a los ritmos frenéticos modernos, este tipo de experiencias se hacen muy cuesta arriba.

Pero ahí está precisamente el valor. Estos juegos nos obligan a bajar el ritmo, a sumergirnos realmente en un mundo en lugar de consumirlo de forma superficial. Nos piden atención plena en lugar de atención fragmentada e indirecta. Y aunque al principio puede resultar incómodo, esa incomodidad es parte del proceso de reconectar con una forma de jugar más contemplativa y significativa.

Limitaciones técnicas y creatividad como motor del diseño

Los videojuegos clásicos se desarrollaron bajo fuertes limitaciones técnicas. La memoria era escasa, el almacenamiento reducido, y las capacidades gráficas estaban a años luz de lo que tenemos hoy en día. Pero lejos de ser un obstáculo, estas limitaciones forzaron a los desarrolladores a priorizar otros aspectos en sus juegos, como la narrativa, el diseño de niveles o la estructura jugable. En muchos casos, el resultado fueron obras con una identidad muy clara, capaces de transmitir emociones sin necesidad de grandes hazañas técnicas.

Las decisiones de diseño en esta época tenían más peso que actualmente. No había demasiado margen para añadir relleno porque el espacio y los recursos eran limitados. Esto obligaba a los desarrolladores a tener muy claro qué querían transmitir y cómo hacerlo. En contraste, muchos títulos actuales apuestan por la acumulación de contenido, algunas veces sin un propósito claro. Los clásicos, en cambio, tienden a ser más contenidos, pero también más intencionados.

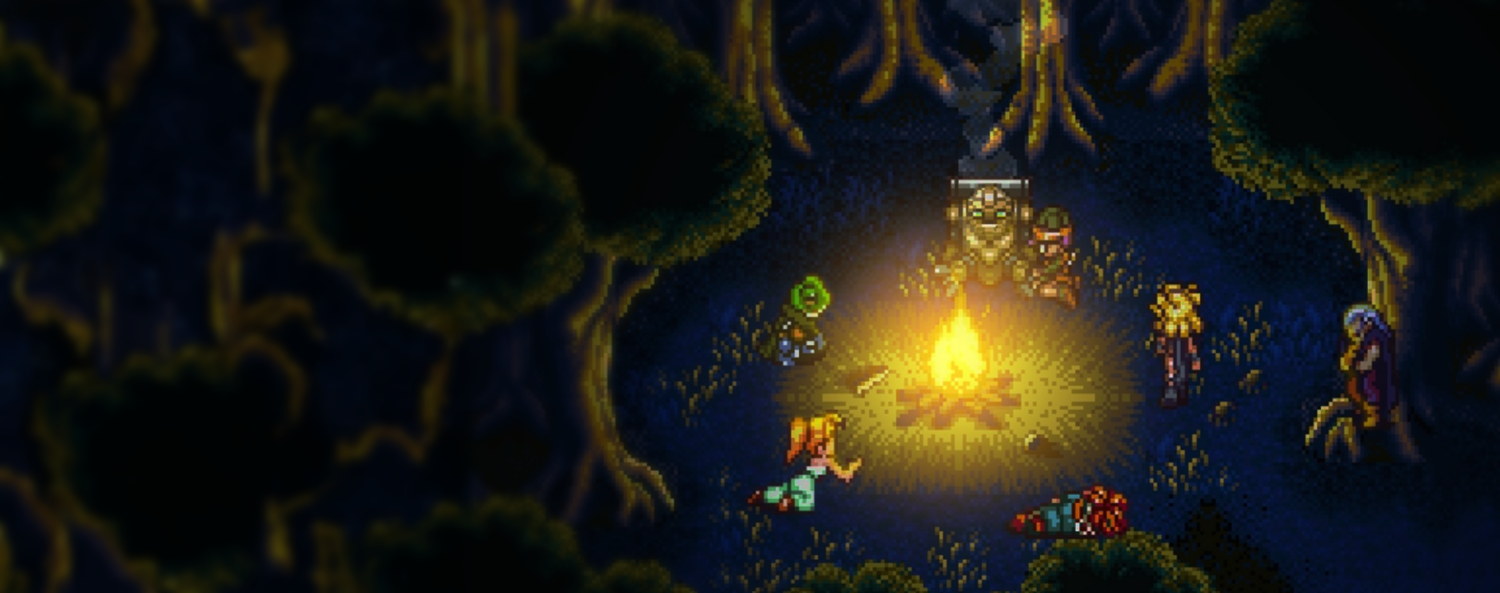

Chrono Trigger (1995) nos lo demuestra con una historia bien construida y una dirección artística atemporal. Metal Gear Solid (1998) supuso un punto de inflexión en el medio, con una narrativa compleja y adulta sobre la guerra, la manipulación y la identidad. Incluso lo vemos con géneros aparentemente más simples, como el arcade: Metal Slug 3 (2000) destaca con su animación, su sentido del humor y su brillante ritmo jugable.

Final Fantasy VII

Pero no fue ninguno de ellos el que me hizo replantearme todo esto. Fue el gran Final Fantasy VII (1997).

Jugué Final Fantasy VII a mis 18 años (hace nada; 21 el día en el que publico este artículo). Y no lo jugué desde la obligación académica ni por el simple deseo de tachar mi primer clásico de la lista. Lo hice movido por la curiosidad y por la constante presencia de este título en cualquier conversación sobre la historia del videojuego.

Los primeros momentos no fueron especialmente fáciles. El impacto visual era innegable. Durante algunos instantes en mi cabeza se repetía esa idea de que los juegos clásicos requieren un esfuerzo extra para llegar a ser disfrutados (en parte estoy de acuerdo). Pero a medida que fui avanzando, el juego se fue abriendo y presentándome su mundo. Y me enamoré. Una historia que avanza sin prisa, un mundo repleto de conflictos sociales y morales, personajes con identidades marcadas, una banda sonora magistral.

Algo muy distintivo que tiene este título, y generalmente la mayoría de clásicos respecto a los títulos modernos, es el ritmo. Estos juegos confían plenamente en el jugador, para bien y para mal. No te llevan de la mano, no te explican todo de manera directa (a veces nada), tampoco buscan simplificar en exceso sus temas ni impresionar al jugador de manera constante.

Los clásicos del videojuego nos obligan a leer y a escuchar, puesto que hasta el personaje más secundario en la más oscura esquina nos puede dar una pista acerca de nuestro próximo objetivo o sobre alguna que otra curiosidad. Debemos interpretar y unir las piezas del puzzle para avanzar, y es en mi opinión este aspecto el que tira para atrás a un gran número de personas.

La capacidad de enseñar con un buen diseño

Los clásicos tienen una forma muy particular de enseñarte a jugar que contrasta radicalmente con experiencias más modernas. No te bombardean con ventanas emergentes repletas de texto ni paran la acción cada cinco minutos para explicarte una mecánica nueva. En su lugar, te lanzan al mundo y confían plenamente en tu curiosidad y tu capacidad de observación.

Final Fantasy VII no te explica cómo funciona el sistema de materia con un tutorial de veinte minutos. Te da unas pocas materias básicas, un menú y la libertad de experimentar, nada más. Descubres por ti mismo cómo combinar ciertas materias, que algunas armas tienen más ranuras que otras, que la posición de las materias importa. Ese proceso de descubrimiento es parte de la experiencia, y la satisfacción que sientes al entender el sistema por tus propios medios no tiene comparación con que te lo expliquen paso a paso.

Esta filosofía de diseño respeta tu inteligencia como jugador. Asume que eres capaz de aprender, de fallar, de intentarlo de nuevo y de encontrar soluciones creativas a los problemas que se te van planteando. Los juegos modernos, en muchos casos, han perdido esa confianza. Te señalan a dónde ir con marcadores, te recuerdan tus objetivos constantemente y suavizan cualquier posible momento de confusión. Es cómodo, sí, y es una forma de jugar totalmente respetable por supuesto, pero también elimina gran parte del sentido de logro y exploración genuina.

Mirar al pasado sin prejuicios

Creo que el verdadero problema no es que los juegos clásicos hayan envejecido mal, sino que nosotros, como jugadores, hemos cambiado la forma en la que nos acercamos a ellos. Nos cuesta más aceptar ritmos lentos, silencios y momentos de reflexión. Pero precisamente ahí es donde muchos de estos juegos encuentran su valor, ofreciendo experiencias que no buscan impresionar de inmediato, sino dejar una huella duradera.

Todo lo que perdemos al olvidar

Este pensamiento es el que llevaba tiempo rondándome y el motivo por el que decidí desarrollar este artículo. Porque si un juego con casi tres décadas ha podido emocionar y hacer reflexionar al chaval de 18 años que fui, entonces la conclusión que saco es clara: los juegos de antes no están cerrados al pasado. Siempre seguirán vivos cada vez que alguien se acerque a ellos sin prejuicios.

Pero hay algo más que quiero dejar claro. Al relegar los clásicos únicamente al territorio de la nostalgia, como comunidad creo que nos estamos perdiendo algo importante. Estamos creando una especie de amnesia colectiva sobre lo que el medio es capaz de hacer. Cuando un joven desarrollador crece jugando solo títulos modernos, sin conocer los fundamentos del diseño que se establecieron décadas atrás, sus referencias son limitadas. Cuando los jugadores solo buscan la próxima gran novedad técnica, se pierde la capacidad de valorar otros tipos de excelencia.

¿Os imagináis un escritor que no se apoye un mínimo en los clásicos de la literatura? ¿O un cineasta que no coja inspiración de los clásicos del cine?

Pues lo mismo, aplicable a los videojuegos.

Los clásicos son la base sobre la que se construyó todo lo que disfrutamos hoy. Son el vocabulario del videojuego. Y como cualquier lenguaje, si dejamos de hablarlo, si dejamos de enseñarlo, eventualmente se pierde. No se trata de vivir anclados en el pasado o de rechazar la innovación. Se trata de reconocer que hay lecciones, enfoques y filosofías de diseño en esos juegos antiguos que siguen siendo relevantes, quizá ahora más que nunca.

Los jóvenes sí podemos disfrutar de los juegos clásicos. Y no solo como una curiosidad histórica, sino como experiencias profundas, humanas y significativas. Cada vez que alguien de mi generación se atreve a darle una oportunidad a uno de estos títulos, no está haciendo un ejercicio arqueológico. Está descubriendo que el buen diseño, la narrativa bien construida y las mecánicas inteligentes no tienen fecha de caducidad.

Quizá, al mirar hacia atrás, no estemos retrocediendo, sino recuperando una forma de jugar que merece seguir existiendo.