Mapear el videojuego

Siempre me han gustado esos mapas que espacializan conceptos abstractos: la literatura, los lenguajes, las ideologías políticas. No hablo de ellos como su relación concepto-lugar, sino más bien como el concepto hecho lugar en sí mismo: un género que se recorre, un idioma que se atraviesa y una ideología por la que hacer turismo. Quizá, plantearnos así las ficciones que cohesionan nuestras sociedades nos permita entenderlas mejor, porque la mayoría conocemos lo que es tomar un paseo, caminar un parque o viajar en auto hacia cualquier excusa para alejarnos de las raíces, para salir del sedentarismo y los espejismo de la urbanidad. La cartografía es eso, un ejercicio de abstracción, en el que la forma de la tierra se traduce a signos legibles, entendibles para la escala del movimiento humano, pero esa no es, desde luego, la frontera de su ontología. Puede ser mucho más. No recuerdo en dónde ni cuándo me encontré con un mapamundi de literatura fantástica, un racimo de continentes que eran subgéneros y tipos: la península de la fantasía oscura, la ensenada weird, el promontorio del flintlock. Desde luego, concebir un mapa de toda la literatura parece imposible, o de ser posible, sería igual a ese mapa del cuento de Borges, Del rigor de la ciencia, que acaba por ser tan grande y tan milimétrico como la tierra a la que representa, cubriéndola y negándola. La literatura es su propio mapa, cada libro un fragmento de su superficie, y cada horizonte más infinito y más lejano que el anterior. Pensando así sobre el arte y su significación geográfica, podríamos hablar de las críticos (cinematográficos, literarios, videolúdicos) como cartógrafas de terrenos todavía por presenciar. Juegos que no hemos jugado y que quizá no jugaremos nunca, pero que se traducen y se reinterpretan en los trazos de un análisis, en los topónimos del videoensayo, en la geométrica opinativa de la crítica. El juego como locus amoenus, el ensayo como mapa, como camino hacia él.

De esta manera, existen críticas que son mapamundis, simples proyecciones geométricas de la tierra. Sin embargo, estos mapas no nos hablan de otras cosas interesantes, que también forman parte de la tierra y que pueden llegar a modificar su realidad, o nuestra relación con la misma. Un mapa adquiere un alto grado de especificidad cuando también se dibujan las geografías de lo humano: los asentamientos, los índices demográficos, la contaminación, la tasa de suicidios, la fluctuación idiomática, la soltería por distritos. Traducido al ejercicio crítico, estos mapas serían los ensayos, los textos personales, que recorren una superficie objetiva, pero también nos hablan de sus construcciones más personales, sus percepciones únicas de lo recorrido. Porque incluso los mapas pretendidamente universales, objetivos e instalados en el imaginario social, fallan y se disocian de las tierras que dibujan sobre sí mismos. En un artículo por Raúl Ibáñez, titulado Muerte de un Cartógrafo, se expone que en el mapamundi confeccionado según la proyección del Universal Transversal Mercator, Groelandia aparece como una masa de igual e incluso superior tamaño que África, aunque, en realidad, la superficie de África sea mayor; 2. 150, 600 kilómetros cuadrados contra 29. 800, 000, respectivamente. Y esto deja en evidencia que toda representación de la realidad está subordinada a la identidad de quien la representa, que la objetividad es, como todo, un constructo. Los textos más generales, técnicos, enfocados en las obviedades gráficas, son necesarios para quienes pasan por los videojuegos como si fueran turistas, en una búsqueda por consumir cuantitativamente sus lugares. Los textos que se desprenden de eso, apelan a un espíritu más consonante con el viaje que con el turismo, una experimentación y no un consumo del lugar.

Esta idea puede ser explicada a través de un juego que es popular dentro del underground, pero no por haber sido jugado sino ampliamente discutido: Pathologic. Antes de que fuese retirado del Game Pass, intenté ingresar a su mundo de sufrimiento existencial y cronopolítico. Desgraciadamente, las barreras de un inglés tremendamente dramatúrgico y enrevesado acabaron por exiliarme de cualquier posibilidad de juego (al menos hasta que la traducción de ClanDlan vea la luz). He aquí las primeras fronteras, los primeros mecanismos de exclusión: el pasaporte del lenguaje extranjero, la visa de la habilidad lúdica, la pobreza de un umbral para soportar la ansiedad que es Pathologic. He aquí los primeros síntomas de que al crítico se le necesita; necesitamos sus mapas, yo los necesito. Soy un puto zoomer, lo último que me apetece es ansiedad. Jugar a Pathologic supondría, en este punto, un riesgo para mi salud. Eso no quiere decir que no pretenda acercarme a él, verlo aunque sea de lejos, a través de los ojos de otra.

De la misma manera en que los distintos tipos de mapas responden a una necesidad por comprender un aspecto específico del territorio, los tipos de crítica y análisis nos pueden preparar para dialogar y pensar ciertas facetas del videojuego. Y esta dos nociones pueden interrelacionarse. El mapa de Death Stranding, por ejemplo, es un ortofotomapa y un mapa geológico, que traduce la geografía en movimientos de Sam, convirtiendo los signos del territorio en lenguaje corporal, y por ende, en lenguaje lúdico. En ese sentido, su realismo cartográfico se complementa con su realismo kinestésico, el mapa nos habla, nos orienta a una cierta filosofía de juego. De esta focalización en la morfología de la tierra, nacen ensayos como los de Gareth Damian y Ewan Wilson para Heterotopias, que estudian Death Stranding desde su tratamiento materialista del territorio, de las influencias paisajísticas de Islandia y Escocia en su mundo.

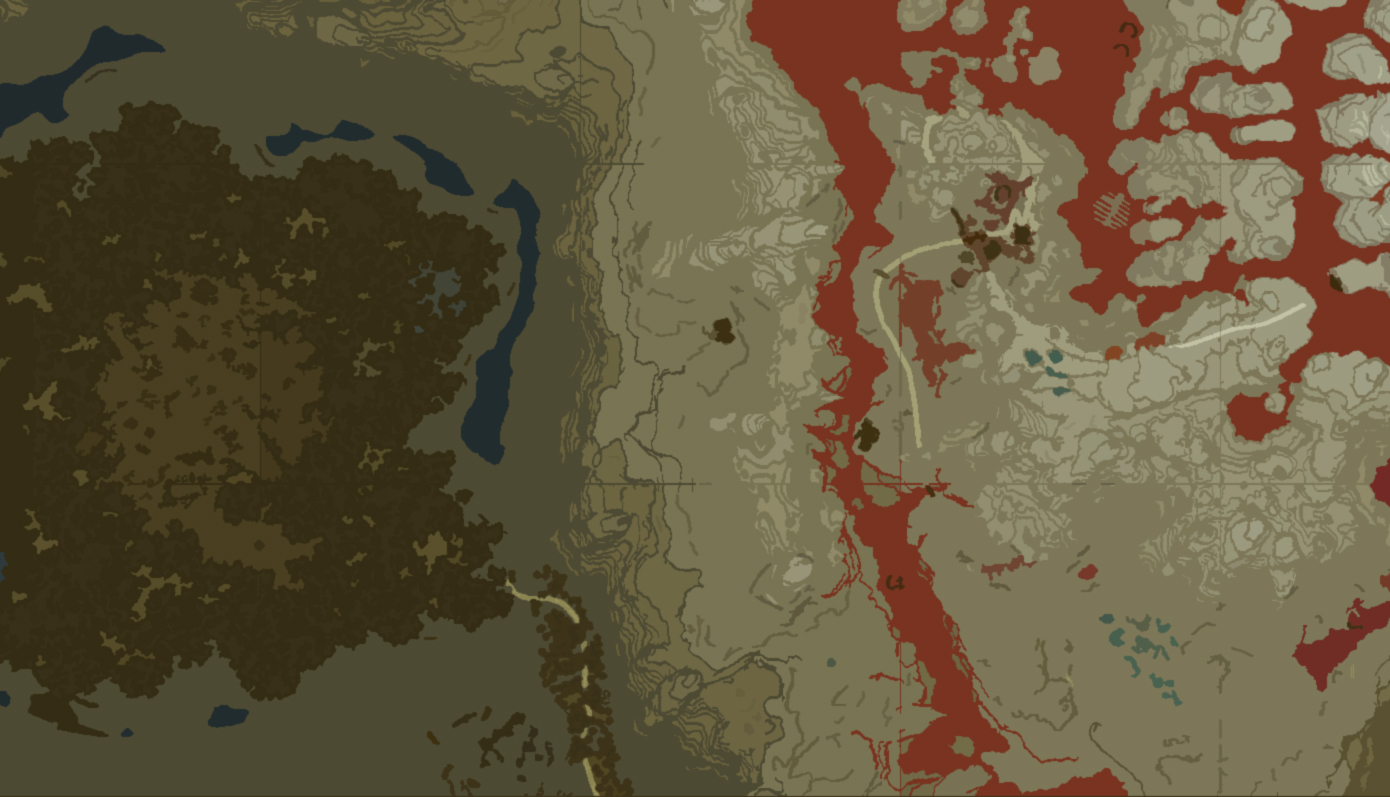

El mapa en The Witcher 3, por otro lado, es un mapa urbano, una representación que alude a la ciudad como eje del mundo, compartimentado en calles y bloques residenciales. Un aglutinador de símbolos e iconografía cosmopolita (barbería, taberna, burdel, herboristería, carnicería, bazar, casa de empeño, etc), contrapuesta visualmente con la hegemonía del bosque, del mar, de las montañas y los pantanos. El ícono, su abundancia, representa a la civilización, el espacio intramuros; su ausencia es la barbarie, la bestialidad del ecosistema, el peligro. Una vez más, el mapa nos habla y se despliega más allá de sí, nos encasilla en un tratamiento del territorio, nos encierra en un muro conductual. En la ciudad de los íconos no cabalgas sino que trotas, no usas la espada si no es para venderla o repararla, no usas hechizos, no te resuelves la vida con combate sangriento, sino con el duelo diplomático, político. Hay brotes de violencia, sí, pero metabolizada al lenguaje de la ciudad, enfrentamientos pugilísticos organizados en torneos regionales. Para Novigrado y Oxenfurt, las dos arterias urbanas del juego base, tenemos el estudio cronológico que hace Alberto Venegas para Presura sobre la evolución de las ciudades en el videojuego. De cómo se acercan, cada vez más, a las nuestras, en realismo métrico y existencial.

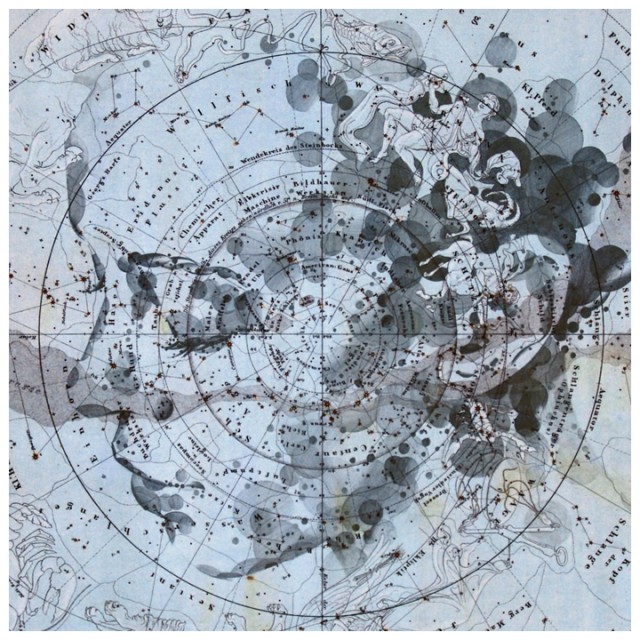

Mapa de la ciudad de Pathologic.

El mapa en Pathologic 2 opera en un plano más metafórico, al punto de ser representado estéticamente como si fuera una figura en la página de un libro, una alegoría de otra cosa. Efectivamente, la ciudad es una metáfora de la coexistencia fingida, que subordina a todas sus habitantes. Una jerarquía que se desmorona debido a la fricción entre sus estratos, cada vez más inevitable. Al final, y de forma bastante literal, la enfermedad no sólo la padecen las gentes, sino la ciudad en sí, y el mapa que la representa puede verse como su cuadro clínico. Sobre esto, Hugo Gris tiene un videoensayo magnífico, en el que se hace preguntas tan interesantes como, ¿cuál es la cura para esa ciudad enferma? ¿Cómo se manifiestan, social y políticamente, los síntomas? ¿Cómo se traduce esto a la manera de jugar en Pathologic 2? Con cada fragmento cartográfico conectado a un órgano simbólico, y la jugadora con el tiempo encima que le impide recorrerlo a placer, el mapa se convierte en otra forma de sufrir su mundo, y una posible cura a su enfermedad, un entendimiento de aquel cúmulo de vidas como un todo, un absoluto. Una patología sociológica.

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el mapa se caracteriza por sus tramas de relieve, sus colores vivos que aluden a la diversidad de ecosistemas y la geometría de la formas geográficas. Todo eso devuelve una invitación a la aventura, a la cartografía de campo, medir, tocar, escalar y sobrevolar todo eso que está dibujado en nuestro menú. El mapa está diseñado para empujarte a comprobarlo, descubrir las diferencias entre la ficción y la veracidad del mundo. Basta con ver la confluencia de realidades geológicas e hidrográficas en la imagen siguiente para comprenderlo: un lago, un río, un istmo, un desfiladero, un río y una laguna de lava, una porción de bosque y una porción de montaña. Todo en el mismo pedacito, todo igual de jugable.

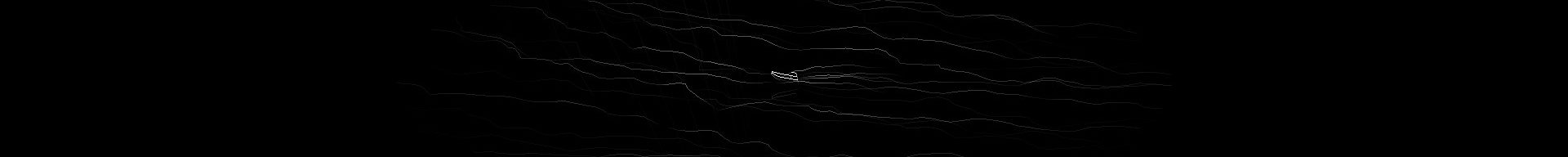

Kentucky Route Zero, mi último ejemplo, es una representación perfecta de todo lo que persigue su mundo, porque borra la línea entre realidad y ficción, al volver del mapa una mecánica propia. Es giroscópico, adosado con efectos de sonido que cristalizan una inmersión acústica, repleto de pequeñas historias y fragmentos literarios que pueden dejarnos fríos, mudos o idiotas. Recorremos una carretera y de la nada, a un costado, florece otra, y cuando volvemos para buscarla, se ha ido. Posteriormente, en una jugada maestra, el mapa evoluciona y se adapta a la identidad de quien juega. En el primer capítulo, vemos el mapa como una carretera (mapa urbano) porque manejamos con Conway, pero eventualmente, al asumir la piel y las plumas del águila Julián, las calles se diluyen y el cielo se abre. Lo mismo pasa cuando cambia el medio de transporte, y el mapa se vuelve fluctuante para asumir la forma del río Echo. Los análisis que corresponden a este juego hablan sobre cómo el espacio y el tiempo le ponen límites a la identidad (ser un fantasma que no sabe que ha muerto), de los estragos y cicatrices del capitalismo, de teorías literarias, intertextualidad, metatextualidad, post-estructuralismo

También, puede darse el caso de que la cartografía sirva como un compendio de rutas no recorridas, calles que no caminamos, esquinas que no doblamos. La crítica-cartográfica vuelve la linealidad cronológica del juego en una abstracción diacrónica, un paseo por los mecanismos desmantelados de la obra. Así, el movimiento kinestésico entre el mando y las manos se convierte en un movimiento ocular, un barrido de avenidas y lugares entre el ojo y el texto.

Y una vez más, frente a estas geografías-videojuego, se erigen murallas, membranas fronterizas que bien dotan de un cierto elitismo a sus habitantes, pueden excluir a las viajeras. Puede que a alguien le interese saber qué es lo que hace Death Stranding para ser tan distinto y tan peculiar en el panorama del triple A, sin querer ir hacia él, caminar sus montañas y escalar sus riscos (como bien demuestra la tremenda campaña de desprestigio que se ganó el título de Kojima, por atreverse a cometer el pecado de obligarnos a caminar). Puede que no a todas les interese o que directamente no tengan tiempo de pasar 200 horas inmersos en Velen o Novigrado, o puede que su equipo no cumpla los requisitos mínimos. Puede que Pathologic 2 sea una experiencia insufrible y miserable que te introduce en una espiral de masoquismo y ansiedad. Puede que no todas las que jueguen KRZ conozcan las referencias literarias, las alusiones a teorías de metatextualidad, a la poesía y el cine que dan forma a sus planos. Y llegan los críticos-cartógrafos, que viajaron a través del videojuego, que trazaron mapas y encajaron los territorios en sus perspectivas, en sus enfoques particulares e irrepetibles. Con ellas y sus mapas, llega el sueño, la idea, la reflexión. Se ramifica la discusión, toman coraje las viajeras probables, y emprenden su propio camino, que a su regreso surtirá de nuevos relieves, de nuevos íconos, de nuevos espectros a ese mapa que se pensaba completo.

Un retrato colaborativo, perpetuo, interrumpido en el tiempo, pero jamás detenido del todo.

Una vez surtida de referencias, abastecida con mapas que estudian los diferentes estratos del juego, la viajera-jugadora puede partir. Como bien señalaba Michel Onfray en su Teoría del viaje, “la riqueza de un viaje necesita, con anterioridad, la densidad de una preparación”. De esta manera, cuando llegamos a nuestro destino, nubladas ante el misterio de lo que el videojuego será, cristaliza un intervalo secreto, en el que nuestra experiencia material dialoga con lo que aprendimos, lo que leímos sobre el juego. Cristaliza, entonces, ese “[…] microcosmos comunitario […] una intersubjetividad limitada en el tiempo“. Crítico y jugadora se hablan, se intercambian referencias, se refutan y se confirman a través del acto de jugar. Al juego se le suma una nueva mecánica, la mecánica comparativa, la constatación de lo que es y lo que nos dijeron que era. En el caso de los críticos, el diálogo es doble, porque se halla en la intersección entre haber visto otros mapas y estar a punto de trazar el suyo. Y aunque todo el texto llevo eludiendo esa verdad, la de mí siendo, supuestamente, crítico-cartógrafo, todavía no me siento tal. Me he animado con algunos croquis, ciertos tableros de dirección, uno que otro apunte esporádicamente audaz, un relieve bien ubicado, un lugar buscando ser abstraído, sin encontrar realmente la abstracción.

Quizá, algún día. Por lo pronto, sigo perdido entre polígonos y pixeles. Esta entrada, y las demás, son la crónica de mi pérdida.