Cielos que se incendian

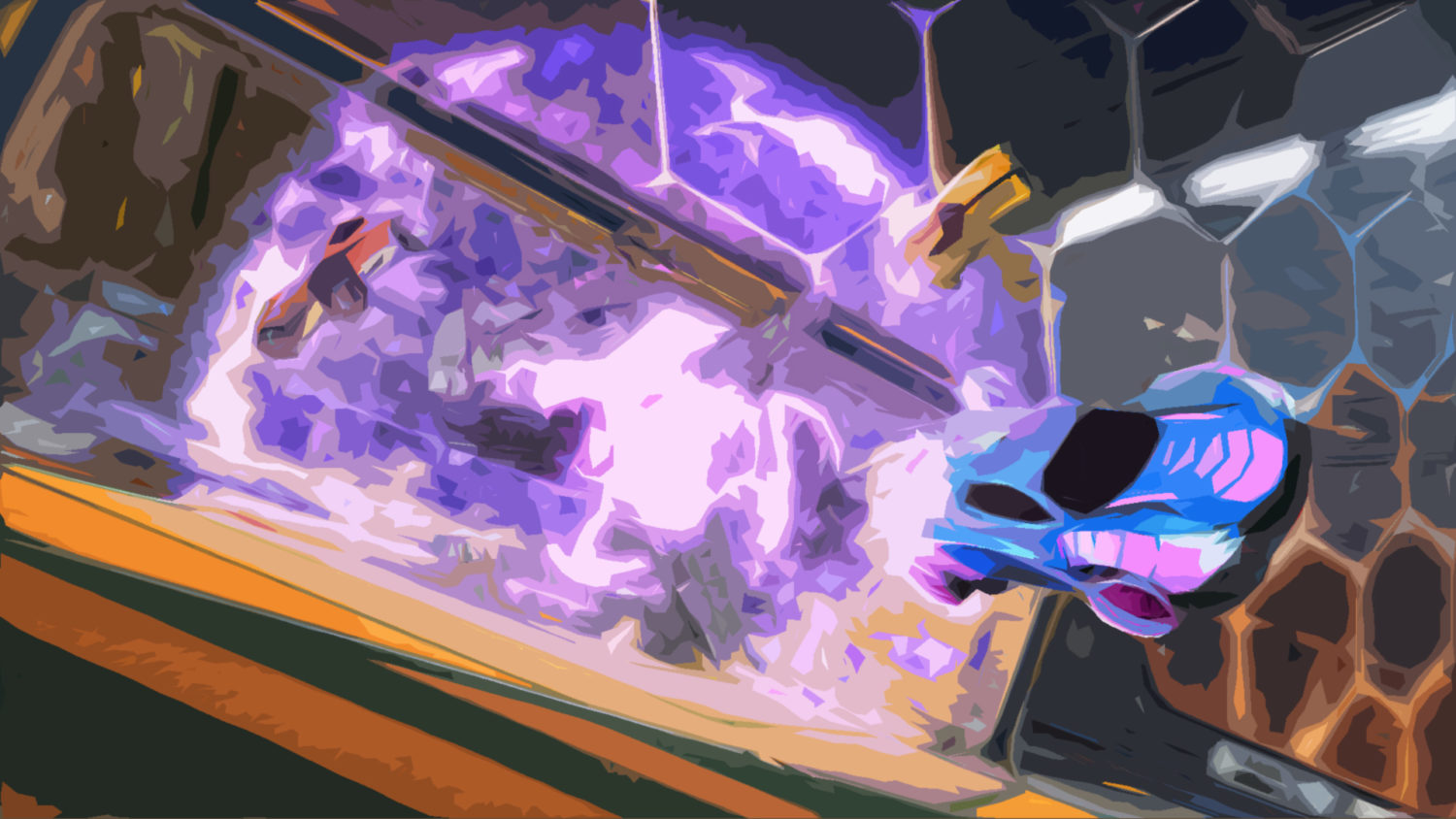

Al jugar Rocket League, la pantalla desaparece. Nada me separa de aquello, y por eso me siento ahí. Todo pasa frente a nosotras, el ruido y la furia. Cada golpe, cada abolladura, cada raspón, rebota hacia mí, me hiere y me propulsa, me explota y me deja volar. Y el cielo se cruza con el cielo, los bólidos se repelen, la luz se rompe y llora al romperse, y el tiempo se sale del estadio cuando empezamos a jugar. Encadenamos grilletes de aire, convertimos el aire en fuego. Y nosotras somos el fuego. Todo arde al ir hacia adelante; se apartan los rivales, se ablanda el reloj, se quiebra el espacio en un millón de piezas. La velocidad florece en cada gramo de pasto, una maleza vectorial que arrasa. El campo suda humo y neón. Las llantas se lastiman y los coches se matan. Y a veces se suicidan. Y siempre se traicionan sin saber que se están traicionando. De pronto jugamos ajedrez, con las piezas enloquecidas y las manos temblando. La caballería se organiza frente al castilo de la portería, las bestias rugen y se callan, los caballeros y las torres se desprecian, todo se vuelve odio, todo se vuelve asedio. La rivalidad de sublima para convertirse en política, en el pulso por balancear los números. Cada carro atravesando un pasillo de momentos que se entrelazan. Cada equipo armando su propia revolución, y los contrarios alzando las atajadas, ensayando fintas, haciendo juego con fuego.

Siento que no veo un juego en una tele, sino que miro una pecera sin paredes en la que los peces conducen y persiguen un círculo. Siento que soy un momento que se desbarata. Muchos momentos separados mucho entre sí. Y soy el recuerdo de una jugada herida y abortada. Una fuerza imparable se dirige hacia un objeto inamovible, y al tocarse, las fuerzas se perdonan entre sí. Se deslizan, se ignoran y se olvidan. Y otros carros entran en el esquema del marcador, en la trayectoria que va de goles a porterías, en la raíz que une a la pelota y a nuestro coche. El magnetismo liminal, el imán que somos, el acero que viene y nos desequilibra. La estela de lumbre que va tejiendo las esquinas de la cancha. Ráfagas de aire que se persiguen y chispean combustible. No veo ni juego fútbol, soy el fútbol, soy todas mis velocidades, con la piel cubierta de derrapes, con los gritos reunidos alrededor del último segundo. Jugando Rocket League, soy una hormiga que defiende el hormiguero, un azteca que caderea una pelota y se juega la vida en sus pases, soy energía recorriendo volcanes eléctricos, venas cibernéticas hinchadas de ping. Miles de caballos, con vértebras de latón, recorren mi espina, se encuentran para destruirse. Y luego los caballos vuelan, rebasan el piso, escalan el cielo. Como aves mecatrónicas, masacran las alturas. Y en ese delicioso instante, en el que el tiempo recupera su territorio y vuelve a posarse sobre la cancha, los contrincantes se organizan para matar y matarse a cambio del último tiro; se desatan las cuerdas de la coordinación, las dimensiones claudican. Nadie piensa, nadie siente, nadie habla. Todas juegan. Ellas están poseídas.