Lo esencial siempre estuvo ahí

Pengu nunca se marchó. Lleva un par de años en esta isla y poco parece haber cambiado. Un árbol crece ahora junto a su casa, eso sí, que ahora también cuenta con una planta superior. Nada es demasiado diferente, y sin embargo es suficiente para que el islote tenga algo más de vida. Pengu no se ha marchado porque no necesita nada más.

En esta época en la que fruncimos el ceño cuando se anuncia el remake de turno, o resoplamos y descartamos los juegos en cuanto sentimos que ya nos han contado la misma historia cientos de veces, cabe preguntarse qué puede llevar a Schwegg a recuperar su minúsculo Pengu dos años después —la primera versión apareció en enero de 2020, en Itch; la revisión, en enero de 2022, para la misma plataforma y para Steam—, añadirle algún que otro elemento y ofrecérnoslo nuevo y reluciente. Pengu Never Left es un compañero de escritorio, una mascota que no nos demanda atención sino que nos invita a acompañarle cuando nos apetezca, si es que nos apetece. No hay exigencias, no se nos castiga por nuestra ausencia. Se detiene en lo esencial de esa mecánica que tantas veces asociamos a «lo relajante», la pesca: es, prácticamente, lo único que podemos hacer en el juego. Lanzamos la caña al mar, nos sentamos a esperar, y un breve chapoteo —a veces, indistinguible de otros sonidos como el de la lluvia— nos avisa de que algo ha picado. Pueden ser peces o pueden ser otras sorpresas. Del mar podremos extraer llaves que nos darán acceso a las zonas de la casa que se encuentran bloqueadas al principio, u otros objetos como un radiocasete o un buzón.

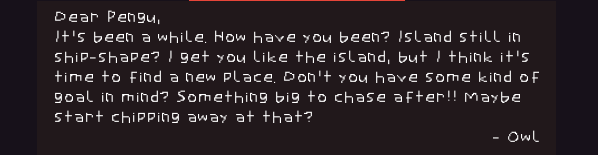

Hemos dicho que pescar es lo único que podemos hacer, pero tampoco es del todo cierto. Podemos barrer y encender la chimenea. Podemos escuchar música. Podemos revisar el inventario de lo que hemos pescado y nuestras anotaciones: el pez luna nos hace añorar la visión de ese astro, el pez duna nos lleva a evocar esos desiertos de los que hemos leído tanto, aunque nunca los hayamos visto. Pero, sobre todo, podemos recibir cartas de amigos lejanos en el buzón rescatado de las aguas. Nuestra amiga la paloma nos pregunta cómo luce nuestro islote y nos habla de la nueva isla en la que vive ella, que sin duda deberíamos visitar. Nuestro amigo el búho se muestra un tanto preocupado. Sí, sabe lo mucho que nos gusta nuestra isla, pero cree que es el momento de que busquemos algo diferente. ¿No tenemos algo más en mente? ¿Alguna meta, quizás, algo grande a lo que aspirar?

Pengu nunca se marchó. Pero, por lo visto, sí que lo hicieron otros. No podemos culparles: la mayoría de la gente necesita algo más. Vislumbrar la meta, correr hacia ella y no quedarse solo en el camino. A esa misma conclusión llegan otros juegos que nos atraen con esa premisa inicial del dolce far niente. No es solo plantar un huerto: es verlo crecer, prosperar, que sea mayor que el del vecino. Tal vez vender y conseguir lo suficiente para que nuestra humilde granja se convierta en un latifundio. No basta con quedarnos en una isla paseando y haciendo recados para nuestros camaradas animales: hay que conseguir el set de objetos de temporada, viajar a lugares ignotos y regresar con los bolsillos cargados de bayas. Moldear a nuestro antojo para que se advierta nuestra huella en el mundo simulado.

No obtener nada es inadmisible incluso cuando pretendemos dedicarnos a una actividad de ocio. Clamamos al cielo que «jugamos para desconectar», pero seguimos enchufados sin remedio a la corriente de la productividad. Necesitamos reglas y fines que otorguen sentido a lo que hacemos para no quedarnos atrás; un fin último más allá de sentarnos a esperar que el mar nos otorgue lo que el destino desee. Schwegg, en cambio, decide seguir mostrándonos los versos desnudos. Acompañamos a Pengu y sus pensamientos, mientras el tiempo transcurre sin ninguna indicación externa más allá de la súbita lluvia o la nieve. Los coleccionables completan nuestro pequeño mundo sin un significado oculto o una voluntad de progreso aparente: las fronteras de nuestro universo, el islote que empieza y acaba, la ventana que lo contiene, son inalterables. Tal vez haya cosas mucho mayores allí fuera, Pengu no lo duda —¿cómo podría dudar de sus amigos?—, pero no tiene por qué ser más importante que contemplar el cambio de las estaciones o rescatar una nueva melodía a la deriva.

Siempre habrá una isla mayor o un objetivo nuevo que perseguir. Pero solo habrá un lugar donde podemos tumbarnos a dormitar en la hierba o escuchar música por el placer de hacerlo. Quizás por eso Pengu no se ha ido, dos años más tarde: sabe que siempre acabará por regresar.